私たちが見た物や味わった料理や聞いた音楽など言葉を通して、その時の情景や感動などを人に伝えようとしても、表現できる言葉が少なくて、もどかしさを感じていると思います。例えば、同じ料理を食べている時には、顔の表情と辛い、甘い、塩っぱい、苦いなどの感触と美味しいとか旨いとか色々な言葉でなんとか表現しますが、個人の体感した味覚は到底、他人には伝えることはできません。

庭先にある木を見た時、幼児には漠然としたあるもので、それは柿の木と言われる物であるとは知りません。成長して知識を獲得して、柿という名前を持った木であると認識できます。ある物を見聞きしてそれが意識に上り常識的な判断ができるには、言葉を媒介として知ることが必要です。しかし、その本質は何かと問われると明確には分かりません。世間にあるすべてのものは、形と名前を持っているために、誰でもある認識を共有することができます。人類は言葉の発達により、居住する世界を大きく変化をすることが出来ました。人以外の他の動物は言葉を持たないために意識が発達することなく、過去や未来を思うこともなく、今の現実を生きています。

人類が言葉を持ち、知識の蓄積が可能となったことにより、現在の文明・文化を創出し、最先端の科学技術を生み出しました。歴史的には紀元前5世紀ころに、西洋ではソクラテスやプラトンなどの哲学者、中国では孔子、老子、荘子などの思想家、インドではブッダなどの宗教家が輩出したことにより、急速に、人類の思考が深くなりました。

言葉の限界(禅における言語的意味とは)

言葉では伝えきれない無意味性の問答の事例を聴講する機会がありましたのでその内容を紹介します。

南嶽懐譲禅師(677~744)が、禅宗を中国に伝えた達磨大師から六代目の祖である慧能(638~713)に参じたときの問答です。意訳して次に示します。[ ]内は原語の読み下しで( )は意訳です。

・六祖は南嶽に問います。

[什麼(なん)の処より来る](お前はどこからきた)

[嵩山より来る](私は嵩山からきた)

と南嶽は答えた。これに対し六祖の言葉は

[是(こ)れ什麼物(なにもの)か恁麼来(いんもらい)]

(いったい如何なるものが、こうしてやってきたのか)」

この言葉に呆然とした南嶽は、その問いを心に留め8年の修行を続け、師に告げて言った。

「説示一物即不中」(せつじいつもつそくふちゅう)(真理はいかに言葉を尽くして説いても説きつくすことはできない)と。

師は心して実践(修証)を怠らないように言い、南嶽は、実践は気をつけてしないと自己満足になってしまいます。こころが汚染しないよう努めますと

かなりの意訳ですが、禅ではすべての言葉は「本質」を求めています。六祖は南嶽に「お前とは何んだ」と、名前や出身を聞いたのではありません。お前の「本質」は何かと問うて、南嶽が自己本来の本質を捉えているかを検証したのです。それに対して言葉をもって探し、何とか説明しようとしても「本質」から離れ、文節に分化できないものには言葉は無意味であるとの事例と思い取り上げました。

嵩山は達磨が面壁九年したという嵩山少林寺のあるところです。南嶽はこの地域にある会善寺の慧安(五祖弘忍の法嗣,582~709)のもとを辞して、六祖に参じたとのことです。南嶽の系統が後の臨済宗となり、曹洞宗は南嶽の同門青原行思(*~740)の系統です。

追記:この写真は2009年に嵩山少林寺を訪問した時に、

裏山にある達磨大師が面壁九年の修行

した窟の前で写したものです。

少林寺から歩くこと40分くらい細い山道を

登った先にありました。

現代脳科学の視点で言葉の意味について

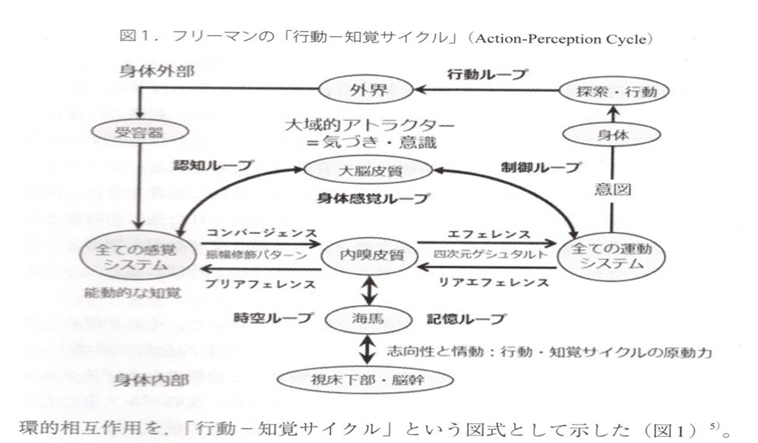

現代の脳科学者であるのw・フリーマンが複雑系理論に立脚し「行動―知覚サイクル」理論を提唱し、脳科学者の浅野孝雄氏が、ブッダの心的言説と鏡像的対応しているとして研究を深化して、浅野孝雄著「心の発見」を上梓しています。ここでは最近の著作(浅野孝雄「プロセスの存在論としてのブッダの教説」東方第38号、2023)にある図1で行動がどのように知覚され意識(気づき)として認識されるか、著作に沿って簡単に説明します。

身体外部の流れはある意図が身体で生み出され探索・行動に移され、外界と接触して身体の受容器で受容し、脳内の海馬や視床下部・脳幹とのやり取りをして大脳皮質にもたらされ大域的アトラクター(気づき・意識)を生み出します。このように、身体内外の対象と脳が、「行動―知覚サイクル」を介する循環的因果関係によって結ばれていることを示しています。また、認知が成立するまでのプロセスのすべてが、ニューロン集団間の循環的相互作用によって結ばれていること、そしてその全体から大域的アトラクターが、「気づき」を介して意識の流れを形成すること述べています。

更に、言葉との関係性については最近の著作(2025年東方への投稿原稿)で次のような記述があります。

・大域的アトラクター自体(=色)が、その形成の神経学的プロセスのみならず、言葉(=名)へと転化しながら気づきとして意識に上るプロセスにおいて、また既存のニューロン・アセンブリとの相互作用において、外界の知覚対象とは、相当程度あるいは全く異なったものになってしまうことを意味する。知覚・認知が外界そのものの忠実な投映でないことは、フリーマン理論のみならず、近年の心理学・言語学が十分に証明している。それ故に、単に言葉を介して、心のもっとも深いプロセスにアプローチすることは、でこぼこの歪みや様々な色合いを有するルーペで物を観察することに等しいのである。

従来の仏教学は、哲学思考がそのような難点を有していることに気づいたからこそ、研究の焦点を歴史学や文献学に絞ってきたのであろう。しかし、それが正統的な仏教学とされるならば、そこではブッダの教えにおける最もvividでvitalなものが見失われてしまう危険がある。

ここでの問題は、過去において哲学者たちは、「言葉」、またその整合的集積である「概念」を自らの手足のように使ってきたが、それらが自然・身体・脳とどのように結びつきを有するかについては無頓着であったということである。

言葉だけでの記述は、哲学でも仏教でもその限界があることを認めていることが書かれています。

では哲学では意識とそこにある「本質」をどのように展開しているのか、このことを語るときには井筒俊彦氏の著書は離せません。

「意識と本質」について

ある事物事象を意識した時に、そのものの「本質」とのその関係性につては井筒俊彦著「意識と本質」に深い考察がなされています。井筒は物の「本質」を東洋哲学の初歩的な構造序論としては、人間意識の様々なる異なるあり方をどのように捉えているか、「本質」の実在性・非実在性の問題を中心として考察すると述べています。

経験の世界で出会うあらゆる事物事象について、ほとんど本能的に「本質」を捉えようとする内的性向が、人間は誰にでもあるとして、日常的意識の働きそのものが、事物事象の「本質」を認知することで成り立っていると述べています。初歩的な序論と言っていますが、かなり分量がありますので、触り程度にしか紹介することができないことをご容赦ください。哲学者の論説は畳みかけるように多方面から考察し、表現が複雑です。私は力不足ですので、分かる範囲を部分的に切りとり、要約して引用します。

・われわれの日常的意識、表層意識の本源的なあり方は、無数の「本質」によって様々に区切られ、複雑に聯関し合う「本質」の網目を通して分節的に眺められた世界である。・・・ 意識をもし表層意識だけに限って考えるなら、意識とは事物事象の「本質」を、コトバの意味機能の指示に従いながら把握するところに生起する内的状態であるといわねばなるまい。表層意識の根本的構造を規定するものとしての志向性には、「本質」の無反省的あるいは前反省的―ほとんど本能的とでも言えるかもしれない―把握が常に先行する。この先行がなければ、「・・・・の意識」としての意識は成立し得ないのである。

日常的に事物事象を表層意識だけで見るときには無意識的に、特別な意識を持つことなく、そのものの「本質」を掴んで眺めていると言われるが、私なりの解釈をしてみます。例えば、庭先の菊の花を眺めるとき、多くの細い花弁があり、葉の形が波形でなどといちいち考察しないで、「本質」の無反省的、本能的に把握して、これは菊の花であると意識していると解釈しました。哲学的解釈とは何とも分かったようで分からないような感覚になります。

・コトバの意味作用とは、本来的には全然分節のない「黒々として薄気味の悪い塊り」でしかない「存在」にいろいろな符牒を付けて事物を作り出し、それらを個々別々のものとして指示するということだ。老子的な言い方をすれば、無(すなわち「無名」)がいろいろな名前を得て有(すなわち「有名」)に転成するということである。・・・およそ名があるところには、必ずなんらかの形での「本質」認知がなければならない。だから、あらゆる事物の名が消えてしまうということ、つまり言語脱落とは、「本質」脱落を意味する。そして、こうしてコトバが脱落し、「本質」が脱落してしまえば、当然、どこにも裂け目のない「存在」そのものだけが残る。「忽ち一挙に帳が裂けて」「・・・無秩序な塊りが・・・」そのまま怪物のように現れてくる。・・・「道は名無し」と荘子が説き、「名無し、天地の始。名有り、万物の母」と老子がいうのはそれである。

「天地の始」、一切の存在者がものとして現れてくる以前の「道」すなわち根源的「存在」は名前がない。それは言語以前であり、分節以前である。それを老子は天地分離以前という。ところが名の出現とともに天と地は互いに分かれて「道」は「万物の母」となる。言語によって無分節の「存在」が分節されて、存在者の世界が経験的に成立する。

われわれの日常的世界とは、この第一時的、原初的「本質」認知の過程をいわば省略して―あるいは、それに気付かずに―始めから既に出来上ったものとして見られた存在者の形成する意味文節的存在地平である。

老子や荘子の有名な言葉が出てきました。ここはそのままで何とか理解できます。続く・・・存在者の形成する意味分節的存在地平・・・なる言葉は分かるようでよく分からない。我々が意識を獲得する前は目の前にあるものは一つの塊としてしか認識出来ないが、それを分割して個々に名前を付けると意味あるもの「本質」として理解できるようになる。あらゆる事物には言葉がないと、お互いに意見や意思を共有できないし、言葉(言語)の蓄積が知識となり文明や文化が発展したと言えます。

言葉の役割は、人間が生活するにはなくてはならない大切な手段ですし、人間が人類として繁栄している基本です。物事の「本質」に迫るには限界があることは明確です。素晴らしい料理本も知識だけでは、味の「本質」は絶対体得できません。すべてのことが体験に勝るものはありません。自己とは何か!禅では長年の修練により本来の自己を体得しています。言葉には限界があるが、されど言葉です。言葉について述べてきましたが、締まりがありませんので大先達である曽我量深(1875~1971)(浄土真宗大谷派の仏教学者)の言葉を紹介します。

言葉のいらぬ世界が仏の世界、

言葉の必要なのが人間界、

言葉の通用しないのが地獄

含蓄のある言葉です。言葉が通じないと地獄をみるのも人間世界です

参考文献

・佐橋法龍「禅の思想―正法眼蔵の基本思想」(雪華社、1985)

・浅野孝雄「心の発見」(産業図書、2014)

・井筒俊彦「意識と本質」(岩波文庫、1991第1版、2013第31版)