1 観光資源になる良寛さん

良寛と言えば、寺も持たず托鉢だけの生活をし、納屋のような粗末な小さな草庵に住み続けた僧侶というイメージがあります。4月下旬、桜の花が散り始めた新潟県燕市の弥彦山と峰続きの国上山(くがみやま)の中腹にある五合庵を訪ねました。良寛が40歳の頃からおよそ20年間過ごしたとされている草庵で、傾斜地の狭い樹木に囲まれた土地にポツンと立っていました。4月でも木陰は肌寒さを感じました。さぞかし冬の雪に埋もれた草庵は底冷えし、僅かない囲炉裏火で寒さをしのいでいる良寛に思いを馳せました。しかし、観光地だがバスの便はほとんどない。レンタカーかタクシーでしか手段がない。

良寛さん子供と手毬像

観光の目玉である五合庵へ

弥彦駅からタクシーで五合庵のある地区へ。中心にビジターセンターがある。ビジターセンターから展望台のある公園を下ると、長さ124mの千眼堂吊り橋があり、その先の細い山道を少し行くと五合庵に到ります。そこから急な坂道を登ると越後最古の国上寺(こくじょうじ)の境内に出て、本堂のほかに方丈講堂や大師堂などを参拝して道なりに辿るとビジターセンターに戻りました。よく整備された観光地でゆっくりと散策を楽しめる。

次の観光地は良寛晩年の地

タクシーでJR分水駅へ、そこから小島谷(おじまや)駅まで約20分、降りると無人駅でした。駅前には良寛の里を紹介する大きな看板があり、案内に沿って歩くこと約20分、はちすば通りという名の昔の家並みを残す風致地区でした。晩年の良寛が74歳で遷化するまでの5年間暮した島崎地区で、通りに入るとすぐに、良寛がお世話になった木村家がありました。その邸内の木小屋に住んでいたようですが、今は跡地に石碑が立っています。はちすば通りは、良寛の晩年に心の交流があつた若くて美しい貞心尼が訪れた通りとのことです。少し行くと、良寛の墓碑のある隆泉寺があり、さらに歩くこと20分で良寛の里美術館に到着です。一帯は整備され道の駅もあり車でくると便利なところのようです。JRだけで移動しようとすると、電車の本数が少なく、午後は4時間に一本でしたのでよほど時間の余裕がないと不便な片田舎です。

2 良寛の姿を追ってみる

良寛の当時の生活や本当の姿を辿るに良い本がありました。谷川敏明著、小林新一写真

『良寛 詩歌と書の世界』(二玄社、2004)に多くの書と写真が掲載されていて、簡潔な解説がなされています。そこから抜粋します。

良寛を庇護した人たちと生活の一コマ

分水町にある阿部家は、当時大庄屋で主人は定珍といい、良寛に対する最大の庇護者である。良寛は阿部家をよく訪れ、宿泊したりして書を多く遺した。現在、同家所蔵の良寛の遺墨が、百数点国の重要文化財に指定されている。屏風の書(省きます)は、(略)良寛の五合庵居住時代後半期の作と思われる。それまでは良寛は、懐素(かいそ)の「自叙帖」を学び、字は極端な大小があり、連綿が多く奔放な書体であった。そこで定珍が「あなたは字がうまい。しかし、行の曲がるのが惜しい。手習いをする子供のように、紙を折って書いてみたらどうか」とすすめた。定珍の言を承けてその通りに書いたのが、この屏風の書だといわれる。 (11頁)木村家は、新潟県和島(わしま)村島崎にあり、当地の百姓惣代を務めた豪家であった。当時の主人は元右衛門といい、老いた良寛を邸内に迎え入れて、手厚い加護を行った。良寛は「木村家はわたしの涅槃場だ」といって感謝し、同家で息を引きとった。(19頁)

ある年の九月、良寛は阿部家に宿泊し、菊の花を賞美したり、阿部家の子供たちと遊び合った。良寛より22歳若かった定珍は、文政3年ころは41歳で、まだ幼い子供が数人いた。そうした子供たちは、良寛が訪ねるたびにまつわりついて、遊びをせがんだ。(略)良寛は9月9日の重陽の節句に招かれて、そのまま数日滞在したのであろう。 (115頁)

良寛は和歌を千四百首ほど詠んでいるが、俳句ともいう発句は、百十三句ほどである。父以南は出雲崎の宗匠として君臨し、その発句を残しているが、良寛はじめその兄弟姉妹はみな和歌を得意とし、発句を多く作るのはいない。(略)ある時寺泊の町を托鉢して親戚の外山家へ立ち寄った。外山家では日ごろ良寛に書を書いてもらいたいと思っていた。その日はちょうど雨が降っていたので、無理に座敷へ招いて中に閉じこめるようにして、書を依頼した。やむなく良寛は一箱の扇子すべてに「雨の降る日はあわれなりけり良寛坊」と書いた。 (137頁)

良寛は出雲崎の名主の長男として生まれ、地域にその名は知られているので、帰郷して托鉢生活しても庇護者に恵まれたのでしょう。40代から50代の20年間は、坐禅と並行して、書の法帖(自叙帖、千字文、秋萩帖など)を知り合いから借用し、手習いをすると共に、最終的には法帖を超えているとも言われています。また、正法眼蔵や法華経、碧巌録、趙州禄、論語などを熟読していたようです。漢詩の中に、多く引用されているのがその証拠でもあります。ほとんどの時間を世俗から離れ、集中して修行ができた理想的な環境に居住していたことになります。

3.禅僧良寛の人格

良寛を語るには、残された詩歌を読むことに尽きると思います。そこには良寛の心が発露され、人格の高さと、慈悲深い心まで見えてくるようです。本文の中から良寛の人柄を語っている部分を抜き取ってみます。

良寛が若い頃、学んだ大森子陽先生を偲んで詠んだ歌(弔子陽先生墓)があります。詩文は長いので省きますが、その解説のところを引用します。「子陽先生」とは、良寛が一三歳から一八歳まで学んだ分水町地蔵堂に、塾を開いていた大森子陽である。子陽は江戸に出て徂徠学派の学問をして、良寛一三歳の明和7年(1770)に帰郷し、開塾した。後に鶴岡に移り、寛政3年(1791)5月7日に死亡した。良寛はまだ、円通寺で修行の身であった。

良寛が寛政八年に故郷に帰って、子陽の墓を参詣した時、すでにその墓は人々から忘れ去られかけていた。良寛は子陽の墓を「古墓」とする。墓参の人もほとんどいない。近くを木こりの人が通るだけである。良寛は少年時代を思い、子陽先生の面影を追う。今このような形での対面に、良寛は言葉もない。落日と共に、子陽の幻も消えようとしている。聞こえるのは松風の声だけである。それは良寛のしのび泣く声であったかもしれない。

(77頁)ここには、若い頃に学んだ師の恩を思う良寛の慈悲深い心が語られています。

無欲良寛の真骨頂

良寛の修行に対する気持ちを読んだ漢詩を一句取り出します。宗門に頼るでもなく、托鉢だけの生活をする覚悟のほどが詠まれています。この漢詩の解釈について、長谷川洋三氏は著書『改訂 良寛禅師の真実相』(木耳社、2005年)で、多くの良寛についての書籍では、安易な解釈がなされ本質を見抜いていないと書かれています。私も長谷川氏の意見に同感します。簡潔に解説されている谷川氏の『良寛 詩歌と書の世界』の訳とともに記述します。

生涯懶立身 生涯 身を立つるに懶(ものう)く

騰々任天真 騰々(とうとう)として 天真に任す

嚢中三升米 嚢(のう)中 三升の米

炉辺一束薪 炉辺 一束の薪

誰問迷悟跡 誰か問はむ 迷悟(めいご)の跡

何知名利塵 何ぞ知らむ 名利の塵

夜雨草庵裏 夜雨 草庵の裏(うら)

双脚等間伸 双脚 等間に伸(の)ぶ

(大意)生まれてこの方 立派になることなど望まず、

自然のままに過ごしている。米三升と薪一束があれば、

暮らしは十分だ。 迷いや悟り、名誉や利益にこだわる

ことはない。雨の降る夜は、 庵室で両足を十分に伸ば

して過ごせば、 それで満足だ。騰々は良寛の人生観であり、「天真」は良寛の理想であった。

(『良寛 詩歌と書の世界』、26頁)

次に長谷川氏の解釈を示します。

在家の世界においてであれ、出家の世界においてであれ、栄達を求めるなどということはうとましく、自身の内なる不生無相の仏に任せ(安心裡に)ゆったりと過ごしている。頭陀袋には米が三升。炉辺には薪が一束。(無一物だが無尽蔵と同じで、知足の日々である。)悟りだの、迷いだの、という痕跡の詮索などはもや必要でなく、名誉だの、利益だの、という塵芥も自分には関わりが無い。雨の降る夜、庵の中で、両脚を並べて、(ゆったりと)伸ばしている。

訳した挙句に知ったことは、「双脚等間伸」だけは到底訳し尽くせないということである。後ろに長々と書けば、訳ではなく解説になってしまう。かと言って、何も書かなければ、所在のない老人の姿と区別がつきにくい。訳とは別に、長い解説で補う以外に方法はない。これが「無相頌」の句「長伸両脚臥」を踏まえていると解釈する者には無限の奥行きがある詩と感じられ、逆にそれを読み取らない者には、せいぜい、庵で暮らす気楽な隠居老人の描写として映るにとどまるであろう。肩でもたたいているご隠居の気楽な生活への憧れに留まるであろう。 (『改訂 良寛禅師の真実相』、342頁)

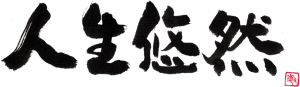

長谷川氏は両脚をぐーと無造作に伸ばしたところに、良寛の無限の大安心の心が見て取れると考えています。また、別な言葉で言うなら、「騰々として 天真に任す」のところは、宇宙と一体の、この身心を自覚して悠然としている姿が見えてきます。仏教の本質を極め「自我」を離れていればこそ、書や書き物が後世に遺産として残り、多くの信奉者がいるのでしょう。

良寛という生き方

人はこの世に生まれ社会人となり、何か職業を選択し社会の構成員として生活することになります。普通の人が願うことは、安定な収入を得て幸福な家庭を築くことが平均的な価値観です。どのような生き方をするかは、その人の能力に応じて種々様々な職業や暮らし方があり、現在は自由な生き方ができます。しかし、良寛の生きた時代は職業の自由は大きく制限されていました。

良寛に対する一般的な見方は、村の子供たちと日が暮れるまでかかくれんぼうや手鞠をついて遊ぶ、素朴で優しい坊さんのイメージが定着しています。しかし、実際の姿は、曹洞宗の托鉢僧で、故郷の出雲崎に戻ってからは寺を持たず、妻の持たず、地元の後援者に支えられ、74歳の生涯を終えるまで、表立って仏教を説いていません。それには時代背景を見ることが必要です。

良寛が越後出雲崎を離れたのは安永八年(1779)22歳の時で、備中玉島の円通寺で修行後、故郷に帰ってきたのは、寛政八年(1796)39歳の時だったと言われています。そかの間、浅間山の噴火、天明の大飢饉、天明の打ちこわしなどの自然災害により社会情勢の不安定な時代でした。

良寛が山里にひっそりと暮らす生き方に徹したのには、江戸時代の幕府による寺院制度があります。寺院の勢力を完全に幕府の支配下に置くために、寺社奉行つくり厳しく統制し、仏教を自由に説くことができなくなっていた時代背景を見逃すことはできません。

境野勝悟著「道元と良寛に学ぶ人間学」(致知出版社、2008年)に、そのあたりの事情が述べられていましたので引用します。(カッコ内は補足しました)

良寛は円通寺から杖(印可された時老師から証明の印として渡された)をついて新潟に帰ってきます。けれども、幕府統制下の社会情勢ですから、仏教を説くわけにいかない。仏教を説けば、必ず封建主義の徳川幕府の政策を批判しなければならなくなる。批判しようと思わなくても、そこにはいろいろな拮抗がでてきてしまう。当時の寺社奉行というのは厳厳しかったのです。僧侶といえども、いつ逮捕、打ち首になるかもわからないということでした。そこで、良寛さんは道元さんの本(正法眼蔵)だけを胸に抱えて、一 生説法せず、一生寺を持たず、神社に住んだり、子供と遊んで、自分がひとかどの僧侶であるということを隠したのです。

良寛は禅宗のお坊さんですが、良寛に対して良寛禅師という人はいません。「良寛さま」です。それは、自分が僧侶であること、あるいは自分は悟って、素晴らしい仏教哲理に通じているということを一生隠し通したからです。そういう時代だったのです。良寛の草堂の貧に甘んじた一生をみるときには、その点をぜひ深く理解してあげていただきたいと思います。 (196-197頁)

良寛の遺した漢詩や詩歌を読むと、仏教に精通していたことが分かります。良き援護者が周囲にいて紙や墨など支援し、保管してもらえたから多くの優れた書作がのこっていることに思い至りました。良寛は人としての優れた才能を理解していた人たちに恵まれていたと言えます。現在でも多くの人に慕われ、書作品などは今の書家も超えられない境地にあるようです。

漢詩の作品とその解説を一つ、谷川敏明著、小林新一写真『良寛 詩歌と書の世界』(二玄社、1996年)より紹介します

草庵雪夜作

回首七十有余年 首(こうべ)を回せば 七十有余年

人間是非飽看破 人間の是非 看破するに飽(あ)く

往来跡幽深夜雪 往来の跡幽(かす)かなり 深夜の雪

一炷線香古匆下 一炷(しゅ)の線香 古匆(こそう)の下〔大意〕

過ぎ去った今までのことをふり返ってみると、すでに七十数年がたってしまった。それまで、自らがきめた善悪にとらわれ、是とか非とか言い合う人間を、飽きるほど見つめてきた。道行く人もまれなり、雪のために通る跡もすべて消えようとしている夜ふけ、古びた窓の下で、一本の線香をたいてさまざまな思いにふける。この詩は、良寛の人生における最後のものであるまいか。「草庵」とは、和島村島崎の木村家邸内にあった木小屋である。文政9年(1826)10月1日に、良寛は住みなれた分水町国上の地から、弟子といわれる遍澄(へんちょう)に伴われて、木村家を訪れた。木村家では新しい庵ができるまで、母屋に住んでもらうように話したが、良寛は、母屋では夜遅く帰ってきたとき家人に気をつかうし、新しい家は住み心地が良くないと言って、同家の木小屋を使わせてもらうことにしたという。今、音もなく雪の降り続く夜、良寛はその庵で、一本の線香をたいて思いにふける。(中略)「炷」は燈心で、「一炷」は線香一本のこと。

「匆」は「窓」の俗字。窓辺で良寛は坐禅をしているが、線香の火のように良寛の命は残り少なくなっており、人生の足跡も降り積もる雪のために、過去のすべてが消されようとしているのであった。(30-31頁)

一般的な私たちのイメージと大きく異なり、人生の本質を見据えて生活していた姿がそこにはありました。