「心の寿命は一瞬です」というスマナサーラ長老の言葉を科学的視点から理解するためにまとめた資料です。

1. 心はどんなもの

心はどんなものかと問われれば、形もなければ匂いもない、身体のどこにあるかと考えてみると脳にあるのでしょうと答えると思います。私達はいつも何かを知覚して、その意味を思考し、行動に移しています。瞬間的にも行動をすることができますが、そのときには、心を意識しているわけではありません。心とは、何か掴みどころのないものと漠然と思っています。私がいて、私が思うからそこに心の働きがあると感じています。しかし、不思議なことに、その心を持つ人にしか心のなかは知ることができません。他人は絶対に覗くことはできません。

以前から、心の生滅がいかに速いかということをスマナサーラ長老は本に書かれたり、講演で話さたりしていますが、速いということをハッキリと理解できないでいました。最近、脳科学の講義を聴く機会があり、神経細胞は電気シグナルと化学物質の組み合わせで働いていることを再認識しました。このことは知識としては何年も前から知っていて「生きるとは何か」冊子2の(9)、(10)にも書いています。しかし、スマナサーラ長老が言う「心の寿命は一瞬です」との言葉と結びつかないでいました。心は電気仕掛けなのだと気づいて、謎が解けたような気持ちになりました。

心とは文化・社会の範疇で、脳は自然科学の領域と分かれているようですが、脳科学の進展した現在は自然科学から心を扱うことも可能となってきました。そこで今回考察することにしました。

2.仏教で説く心

先ずは、仏教では心をどのように考えているか、スマナサーラ/藤本 晃著『ブッダの実践心理学 第四巻 心の生滅の分析』(サンガ、2011年)から探ってみます。

心とは認識するはたらき

仏教では心を、「何かの主体のようなものがある」と見るのではなく、「認識するはたらきである」と見ています。はたらきなので、心がずっと「あり」続けるのは、ずっと認識し続けているからです。その認識し続ける心のはたらきを、私はよく川の流れや噴水に例えます。

川や噴水も、主体があるわけではありません。流れ続けているはたらきを「川」とか「噴水」と呼んでいるだけのことです。心も川のように、一瞬も絶え間なく流れ続けて、心という認識するはたらきをし続けているのです。 (P128)何かを認識することが心ですが、我々には認識する窓口・チャンネル・門が六種類あります。その六つの門から入る情報を知る(識)ということになっています。六つの門とは眼耳鼻舌身意で、そこから情報が入る。入る情報を認識する。認識は、眼耳鼻舌身意の六識です。そのなかで、眼耳鼻舌身の五つは物体であって身体ですね。身体といっても、身体はただの物質ですから何もできません。しかし、身体は、机や壁のような「ただの物体」でもありません。身体には命根という「生きている」という機能があるのです。

そこで、我々が普通「眼」と言う場合は、目玉という物体だけではなくて、「眼で知る」「眼で見る」という、眼がするはたらきも念頭にあるのです。「私の眼です」と言ったら、「ただの眼玉」を考えているわけでなくて、「見るというはたらきをするもの」を考えています。

(p130-131)現代の知識では、五感を認めます。六感はありません。五感に入るデータを脳で処理すると言うのです。

仏教は始めから、「感覚器官は六つです」と言っています。しかも、六感は決して超能力ではなく、ごく当たり前の感覚器官です。仏教では六感を「意」と言います。それはすべての生命にあります。五感の場合は生命によってあったりなかったりします。

では、六感の存在はどのように理解するのでしょうか。簡単です。五感で認識できるのは、とてもシンプルで決まっているのです。目は色と形のみ、耳は音のみです。しかし、私が目で見た瞬間で、「きれいな花です」と認識する。目に入った色と形を「きれいな花に」にして認識したのは「意」です。音を「大好きな歌手の歌」にしたのは「意」です。(P134)

普段の私たちは、眠っているときを除いて、眼や耳から途絶えることなく外界の情報が脳内に流れ込んでいます。その情報に対して何らかの反応をして、きれいな花だ、あの鳴き声はカラスだなどと意識します。ず~と何かを感じ続けているから私の心が絶えずあると思っています。目は色と形だけを取り入れ、耳は音だけを取り入れて、その後に「意」が意味を付け加えているのだ、と分離して意識することはできません。身体には連続した心があると思っています。

心も物質も絶え間ない生滅の繰り返し

仏教では、物質(ルーパ)とは「絶えず流れるもの」として捉えています。もし物質が「止まって」いたら、触れられません。触れたりぶっかったりするためには、少なくともどちらかが動いていなければいけません。目で認識できるほど大きな物質の塊は止まっているように見える物質でも、元素の色・ルーパのレベルでは、すべてのルーパが瞬間瞬間、生滅変化する運動です。私たちには止まっているように見える物質も、例外なく、変化し続けるダイナミズムなのです。

現代の物理学で言えば、物質を作っているすべての原子が、一瞬も絶え間なく活動を続けて、変化し続けています。「スタテッィク・静止ではない、ダイナミック・変化だ」ということを、お釈迦さまは「無常」という美しい一つの言葉で説明しています。(p139)物質が流れて振動・変化するスピードを仏教では「刹那」という時間単位で考えています。

刹那という時間を、それが一秒の何分の一かと計算するのは具体的に不可能です。誰も分析はしていないのです。一応、ミャンマーの註釈書では、「指をパチンと鳴らす時間の一兆分の一で」とかいてありますが、そのくらい短い時間なのです。この刹那という単位ではかっても、心が一番速いのです。心が一回転する時間を一刹那と言います。物質が一回転する時間は、十七(心)刹那です。

(p139)

心の生滅が刹那の時間であるなどとは、日常のなかでは想像もできませんし、深く考えることもありません。刹那で生滅をしている心はスピードが速すぎて、連続しているとしか認識できない。そこで私たちは「私がいる」と錯覚するとスマナサーラ長老は述べています。

3.科学的視点で考える脳のはたらき

科学的視点で脳の働きや神経細胞(ニューロン)の構造と動作の仕方を知ると納得できるのではないかと思い検討しました。手元にある本を調べると数冊の本がありました。

その一つは、山鳥 重著の『心はなにでできているか』(角川選書、2011年)で、脳内のニューロンの構造を掴むために引用しました。

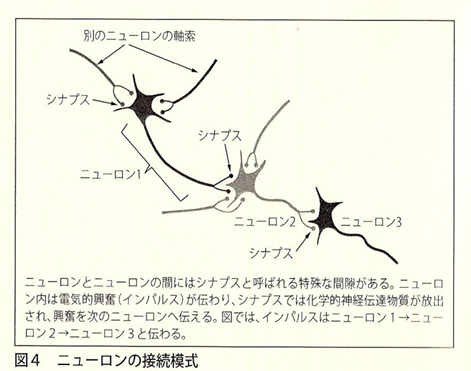

神経細胞は大きな核のある細胞から情報を受け取るなめの多数の樹状突起と情報を送るための軸索が長く伸びてその末端はやや平たくなり、他の細胞と接しているとのこと。そのつなぎ目の部分がシナプスです。接続の模式図を図4に示します。

ニューロンの軸索の末端とニューロンの樹状突起が接触し、興奮を受け渡しする部位はシナプス(連結部)と呼ばれます。ニューロンは他のニューロンからのインパルスをシナプスで受け取ります。シナプスの受け渡しは化学的なものです。すなわち、あるニューロンの軸索を伝わってきたインパルスは、軸索の末端に到着すると、その部位に蓄えられている神経伝達物質を放出させ

ます。すると、樹状突起に電位変化が生じ、インパルスが発生します。このインパルスが樹状突起から細胞体へと伝わり、調整を受けた上で、軸索の先端へと、伝わっていきます。 (p68)

人間の脳には、多めにみると、おおよそ1000億個のニューロンがあるといわれています。ニューロンの数は脊髄から脳間、脳間から大脳へと、脳の脳端部に近づくほど、数が増えます。ニューロンの数の増加はニューロンの同士の結合を増やし、その網目構造の一層の複雑化を可能にします。 (p69)

大脳皮質の一個のニューロンには、なんと一万個にも上がるシナプスがあります。一つの細胞体から伸びる軸索も枝分かれをして、何本もの軸索を伸ばしています。

一個のニューロンが一個のニューロンと接続し、それがまた・・・というふうに、回路が作られているわけでは決してなく、数十個のニューロン間ですら、ものすごい数の結合点を持つ回路が作られていることになります。(p74)

シナプスの詳細を知るために、理化学研究所の脳科学総合研究センタ-が編纂した『つながる脳科学』(ブルーバックス、講談社、2016年)から要約して引用します。

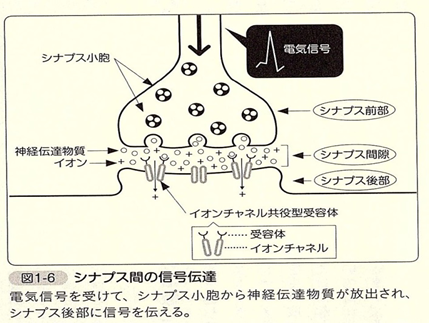

ニューロンの電気的な活動は、細胞内外にイオン濃度差があり、細胞壁にあるタンパク質のイオンチャンネルが瞬間的に開くと、外部のイオンが流れ込んできて、電位が発生しそれが電気インパルス(電気信号)となります。この電気信号を受けて、シナプス小胞から神経伝達物質が放出され、シナプス後部に伝えられるとのことです。概念図を図1-6に示します。

シナプスのミクロの世界

シナプスで起きていることを詳細に見ると、

シナプス小胞の中には神経伝達物質が充填されて待機しています。電気信号がある数値(閾値(いきち))以上になると、小胞が細胞膜内壁と融合して、開口して伝達物質が放出さます。細胞膜に融合したシナプス小胞は、再び細胞内に引き込まれてリサイクルされるとのことです。図に小さく表示されている受容体についてその意味を知るために、次の文を引用します。

受容体は膜タンパク質(細胞膜に存在する機能性タンパク質)ですから、細胞内で合成されてから細胞膜まで運ばれたり、細胞膜での配置が拡散・凝集することによって、数の調節を受けているのです。シナプス後部に受容体が増えれば、放出された神経伝達物質と結合する頻度が上がりますと(敏感に応答する)、受容体が減ると、すぐに結合が飽和してしまいます(応答が小さくなる)。

このようなシナプスにおける複雑な仕組みを可能にしているのは、シナプスにある1000種類を超えるタンパク質です。シナプス小胞を細胞膜の内側で待機させて、ニューロンの発火が起こるまでは小胞が細胞膜と融合しないように働くタンパク質や、膜電位が閾値を超えたときにシナプス小胞と細胞膜を結合させるタンパク質、開口放出あとに小胞を回収するタンパク質、さらに細胞骨格として働いてシナプスの形状変化に関わるタンパク質と、さまざまなタンパク質が協調して、シナプスを制御しています。

この制御は、シナプスの伝達効率の変化と相関して行われます。

(p101-102)

更に、ミクロに受容体とイオンチャンネルの関係がどうなっているのか知りたくなり、調べてみると、以前に参照したことのある生田 哲著『脳をあやつる物質』(ブルーバックス、講談社、2003年)に分かりやすい解説がありましたので引用します。

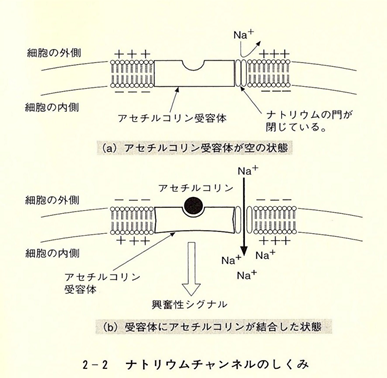

図2-2はナトリウムチャンネルのしくみで、受容体とイオンチャンネルの関係が分かりやすく説明されています。受容体に神経伝達物質が結合すると、隣のイオンチャンネルが開くようになっています。神経シグナルには興奮性シグナルと抑制性シグナルがあるとのことです。紙面の都合で、ここでは興奮性シグナルの代表として、アセチルコリンとその受容体について見てみます。

興奮性シグナル発生のしくみ

神経細胞の外側はナトリウムが内側より多い。膜の外側のナトリウムイオンは、脂質でできた膜にはじかれてしまって入れないのだ。このため、膜の外側はプラス、膜の内側がマイナスの電荷を帯びている。

アセチルコリン受容体の隣にあるのは、ナトリウムだけを通す門(「イオンチャンネル」の一つで「ナトリウムチャンネル」という)である。この門はふだん固く閉じていて、ナトリウムは膜のなかには入れない。これがアセチルコリンを受け取る前の神経細胞の状態、すなわち、興奮していない状態である(図2-2a)。

しかし、アセチルコリンが受容体に結合するとこの門が開き、ナトリウムが膜の内側にどっと入ってくる(同図b)。このため神経細胞の内側がマイナスからプラスに変わる。この電気の状態の逆転よって興奮性シグナルが発生するのである。

(p56-57)

脳は電気的な信号だけでなく、神経細胞のつなぎの部分には化学物質が関与することによって人間の感情が絶妙に制御されていることが分かりました。この働きが「刹那の時間」でなされているのです。

心の寿命は一瞬

心の生滅のスピードが如何に速いかを科学的事実によって納得したと思います。最初に述べたスマナサーラ長老が「心の寿命は一瞬です」と言った続きがあります。スマナサーラ長老の『「忙しい」を捨てる』(角川新書、2016年)から引用します。

心の生滅するスピードがあまりにも速すぎるため、愚かな宗教家たちは「心は永遠不滅だ」と勘違いをしてしまうのです。そこから、「私がいる」という幻覚が生まれます。そして、それは、やがて死んだ後にも永遠不滅の魂がのこるのだという、最低最悪の邪見につながるものなのです。 (p69)

「私」とは、肉体のことでないのです。心があるから、「私」なのです。その心は、瞬間で死ぬのです。ですから、本当は、私たちは瞬間、瞬間で別人になっているのです。けれども、こうした瞬間は、人間の常識では理解不可能です。そのような智慧の世界は、瞑想などによって集中することを通じて、現象を観察することによって発見ができる真理なのです。現象を観察することにより、瞬間の変化が見えたら、自我の錯覚が消えていまいます。あの、最悪のタチの悪い「私がいる」という幻覚が消えてなくなるのです。

(p76)

現代の脳科学が明らかにした神経細胞のしくみや動作原理の概要をみてきました。例えば、眼からある情報が電気信号となって神経細胞に伝達されると、一瞬で処理され留まることはありません。次々と新たな情報が絶え間なく送られてきて、心を形成しているのです。

電気信号で脳内に取り込まれた情報が、どのようにして「心」になるかはここでは触れていません。神経回路網のカオスが心を生みだすとするフリーマン理論をベースに浅野孝雄著『心の発見』(産業図書、2014年)に最新の脳科学とブッダの発見した心の構造と働きについての融合が述べられています。機会を見て紹介したいと思います。

脳細胞は、一つ一つが複雑で、精緻な組織で、それが1000億個もあり、密接に関連して、自己組織化する活動を自律的にしているとは驚きです。この事実を知るだけでも、「私」という実体はないことが分かります。マナサーラ長老の言葉は頷けるのではないでしょか。

地球上に生命が生まれ、40億年以上の長い時間をかけて進化発展し、今の私たちがいるのです。科学技術が進歩し、ものの本質がみえたことで、自然の深遠な働きを実感できるのです。